教養教育カリキュラム開発

- ・外国語教育に関するeラーニングコンテンツの開発(平成22年度)

- ・外国語教育に関するeラーニングコンテンツの開発(平成21年度後半)

- ・文化紹介を目的とした動画教材作成とその活用

- ・Moodleを利用した初級中国語の学習支援

- ・1年基礎演習eラーニング副教材の作成

- ・多言語コミュニケーションセンターにおける外国語学習教材の活用

- ・単位互換促進のための単位互換対象科目出張授業の実施

- ・4大学間での単位互換授業の開始

- ・外国語授業改善のための視聴覚教材活用の取り組み(ドイツ語3[2009年度前期])

- ・外国語授業改善のための視聴覚教材活用の取り組み(中国語5)

- ・千葉大生のための中国語学習動機づけ教材の作成:視聴覚資料による中国社会の紹介を中心に

- ・外国語教育に関するe-ラーニングコンテンツの開発

- ・eラーニング授業のコンテンツ開発報告

- ・2009年6月4日 異文化理解に関するコンソーシアム共通授業の試み(城西大学「駐日ハンガリー大使による特別講義」)

- ・2009年3月30日 単位互換協定調印式

外国語教育に関するeラーニングコンテンツの開発(平成22年度)

概要

支援プログラム事業の平成22年度実施目標のひとつである「eラーニングシステム構築と本格的運用」を目指して、神田外語大学では平成21年度に引き続き、外国語教育用のeラーニングコンテンツ開発と運用に取り組んでいます。

語学コンテンツリストの作成

中国語・スペイン語・韓国語・インドネシア語・ベトナム語・タイ語・ポルトガル語・フランス語・アラビア語の9言語に関して、これまで(平成23年1月末時点)下記添付ファイルに示した語学・文化コンテンツを制作しました。これらのコンテンツは本大学連携事業単位互換科目に指定されている「トライ・外国語」での運用を目指したもので、各言語・文化教育における基礎的な内容を扱ったものとなっております。

なお、この取り組みで作成したコンテンツは、制作途中のものも含め、神田外語大学moodle上の「大学連携プロジェクト」コースにて随時公開し、その制作過程を可視化しております(神田外語大学moodleコース「大学連携プロジェクト」(平成22年1月31日現在))![]() 。

。

外国語教育に関するeラーニングコンテンツの開発(平成21年度後半)

概要

千葉圏域コンソーシアムでは、「学習管理システムMoodleをプラットフォームとしたeラーニングシステムの構築と継続的運用」を目標のひとつに揚げています。この目標を達成するため、神田外語大学では、ユニバーサルコミュニケーション教養教育の充実という本事業の目標に照らし、さまざまな言語・文化への理解を促進するための外国語教育に関するeラーニングコンテンツの開発に取り組んでいます。

内容

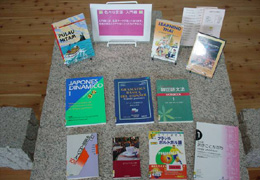

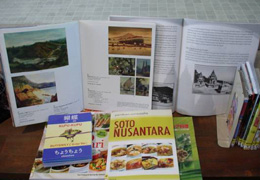

神田外語大学で開講している「トライ・外国語」科目を対象とし、「新たに学ぶ外国語と異文化理解へのいざない」というトライ・外国語科目の基本コンセプトに添った形で進めています。平成21度前半では、初習外国語教育向け語学学習コンテンツの作成に取り組んできました。平成21度後半では、トライ・外国語科目のもうひとつの柱である「異文化理解教育」に関するコンテンツ作成に取り組んでいます。

「異文化理解教育」コンテンツのフォーマットについて

トライ・外国語科目の受講学生の多くは、当該の言語、および、文化圏に初めて触れることになります。そのため、異文化理解のためのコンテンツ作成を行なうにあたって、以下に挙げる基本的な文化情報を必ず盛り込むようにし、学生がより親近感を持って学習を始められるように注意しています。なお、コンテンツの素材(写真、映像、音声など)の多くは、担当教員が現地に赴き収集したものです。

- 1.旅行に関する基本情報

- 2.名所・史跡に関する情報

- 3.衣食住に関する情報

- 4.行事に関する情報

- 5.学生生活に関する情報

参考資料

文化紹介を目的とした動画教材作成とその活用

語学を学習する上で、その国に関する知識や文化への興味は学習意欲の向上につながる一つの要因だと言ってよいだろう。しかし現実には、初級学習者の多くは中国に関する知識が乏しいという状況であり、語学学習と同時に、中国の基礎知識や文化を紹介する必要性を感じざるをえなかった。当然これまでにも文化紹介の動画教材はあったが、内容が古い、もしくは難しいといったように、必ずしも初級学習者に適しているとはいえないものが多く見受けられた。

今回、初級中国語学習者を対象に、文化紹介を通して学習者の語学学習への意欲を高めることを目的とする動画教材の作成を行った。

作成

最新の中国の映像を示すというコンセプトのもと、

- 1.都市編 ― オリンピックと万博、早朝の公園、大学生活、中華グルメ等

- 2.少数民族編 ― ナシ族、ジノ族等

- 3.世界遺産編 ― 秦始皇帝兵馬俑、雲南石林、九寨溝等

の3編に分けて、都市部の最新情報、少数民族地域における言語、衣裳、食事、住居、行事、及び中国の世界文化遺産と自然遺産を紹介することと計画した。

オリンピックスタジアム

始皇帝兵馬俑

ジノ族女神像

上海游旅祭

少数民族の踊り

大学のサークル

動画の活用

アンケート調査より「中国人の日常生活を知ることができた」「教科書にない最新の中国の一端を知ることができた」など、文化理解の上で役立ったとの回答を多く得ており、動画教材の活用は中国の基礎知識を知ること、中国文化を理解することに非常に有効であるといえる。

また、動画の視聴に加え、学習者には動画の内容を題材とした作文練習やグループでの会話づくりなどを課し、動画の利用を文化紹介に留めるだけではなく、積極的に語学学習にも利用した。多くの学習者は映像の中から自分が興味を持ったことを応用し、これらの課題にも意欲的に取り組んでいた。

学習者の反応

動画の視聴後、9割の学習者は動画映像を使って中国文化を紹介することに効果があったと回答している。「語学の授業でこのような映像を見ることができて、非常に貴重だ」「資料や説明より、動画映像のほうが分かりやすくて、インパクトが強かった」といった意見があり、動画教材は学習者に大いに受け入れられたと見られる。

また、「日中間の文化の違いを見つけることができて勉強になった」「自分たちにない文化を知ることは新たな発見や知識につながり、とても大切だと感じた」など、改めて文化の違いを感じた学生も多かったようである。さらに「映像の内容について疑問に思ったことを調べてみたい」というように、動画の内容を題材としてさらに関心を深める学習者も出てきた。

今後の課題

映像教材を通して「いまの中国」を全体的に知るとともに、学習者の語学学習へのモチベーションを高めることが目的だったが、学生アンケート等から判断すると、一年間の実践を通してよい効果が得られたのではないかと思われる。その要因のひとつとして、中国のさまざまな面を取り上げたことが考えられる。今後も動画の種類を増やす一方で、語学学習と文化紹介との連動についてもさらなる工夫を考えたい。

以下、学生アンケートの一部を紹介する。

- *教材用のビデオ等に比べ、かなり最近の映像なので、今の中国を知ることができてよかった。

- *映像で見たところに惹かれ、とにかく、機会があったら自分の目で見てみたい気持ちが強くなった。

- *文化紹介は中国を理解する上で大事なもので、普段の語学の勉強と同じくらい重要だと思う。そんな中で、今の中国を「テレビ局」というフィルターを介さずに、学校の先生という身近な存在から聞けたことが良かったと思います。映像は非常に(個人的には)好評価です。ありがとうございました。

- *中国の文化を少しかもしれないが知ることができた。文化を知ることによって、中国に対して今まで持っていたイメージが少し変わった気がする。中国語を学ぶ意欲が増す。

- *先生が直接撮影しに行っただけあって、中国人の生活や文化が身近に感じられるような映像でした。少数民族については、そういう人々が中国にいるということしか知らなかったので、実際にどのような人々がいるのか知ることができてよかったです。少数民族について印象に残っていることは、どの民族も固有の歌や踊りを持っていたことです。生き生きしていて見ていて楽しめました。

- *上海や北京など日本のテレビで放送されているものとは違った面の中国も知れてよかった。

- *観光名所だけでなく、中国の人々の日常生活を見られたのが良かった。そういうシーンはテレビではなかなか見られない。

- *普段の授業で学んだ中国語が、映像で生に使われているものとして出てきたのでよかった。また、民族についても知ることができたこともよかったと思う。

Moodleを利用した初級中国語の学習支援

千葉大学での初級中国語教育にあたり、次のような問題点が挙げられる。

- 1.対面授業での個人指導が不充分

- 2.学習時間数の不足

- 3.学習意欲の低下

- 4.課外学習の音声環境の未整備

今回、初級中国語の学習環境整備の一環として、Moodleの小テスト機能を活用した学習支援を試行した。Moodleを通じて限られた授業時間ではなかなか行えない練習問題を継続的に課外学習として実施しつつ、加えてフィードバックも行い、学習者の課外学習の定着と学習意欲の持続を目標とした。

小テストの作成

Moodleの小テストでは、レッスンごとに以下の種類の問題を作成した。

- 1.正しいピンイン表記を選択する、または、記述する問題

- 2.音声を聴き、正しい中国語を選択する問題

- 3.並び替えによる中国語作文の作成問題

効果

前期は「発音テスト」「中間テスト」「期末テスト」の3回の試験について、Moodleを利用した学習者と利用しなかった学習者の試験結果を比較した。その結果、各テストの平均点と、8割以上の成績を取った学習者の比率はすべて、Moodleを利用した学習者の方が高くなった。また、Moodleを利用する回数が多い学習者のほうがよい成績を取っているという分析結果も出ている。

後期は「期末テスト」と「中国語検定試験4級」を実施した。期末試験で8割以上の成績を取った学習者数は、Moodleを利用したクラスでは36%であったが、Moodleを利用していないクラスでは17%であった。一方、中国語検定試験4級のリスニング試験と筆記試験の両方に合格する学習者は、Moodleを利用するクラスでは25.8%(31人中8人合格)であったが、Moodleを利用しなかったクラスでは7%だけだった(84人中6人合格)。これらの結果は反復学習の効果といえるが、加えて自宅からでも利用できるというMoodleの便利さも手伝っているものと考えられ、学習意欲の持続にMoodleを有効といえる。

学習者の反応

宿題や復習として利用したMoodleの小テストに関するアンケートから、そのメリットと捉えた意見としては「いつでもどこでも授業の復習をすることができる」「反復練習ができて、とても勉強しやすい」などの声があり、約9割の学習者はMoodleの利用が中国語学習に役立ったと評価した。また、文法、語彙力、リスニング力についても向上できたとのアンケートの結果が出ている。特に「授業以外でも音声を何度でも繰り返して聞くことができ、リスニングの勉強に効果があると感じる」というように課外学習におけるリスニングの効果が見られる。

一方で「選択問題だけでなく、書き取り問題も充実させて欲しい」「解答に対する解説も加えて欲しい」といった今後の改善につながる要望も得られた。

今後の課題

今後、選択問題に加えて漢字の書き取り問題や短文作成等の記述問題も含め、小テスト問題のバリエーションを増やしていきたい。また、学習者がより理解を深められるように、問題解説を用意するなどさらなる自学学習教材としての充実を図りたいと考えている。

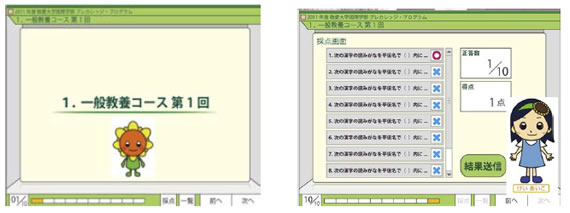

1年基礎演習eラーニング副教材の作成

敬愛大学では国際学部プレカレッジ教材を基軸に、視覚的に優れたIT技術を駆使したeラーニング教材の製作を進めています。

教材はドリル式の小テスト問題と論述式の自由記述問題に大別されており、小テスト問題は、日本語基礎知識(漢字の読み書き)、一般常識(社会、数学等)、国際社会問題(国名、概要等)を中心に作成しています。一方、自由記述問題では、自分の考えを段階的に書きまとめられるように工夫しつつ、国際的社会問題に関する論述、食べ物(アグリ)に関する論述、海外の建築物(歴史背景)に関する論述を計画しています。

多言語コミュニケーションセンターにおける外国語学習教材の活用

1.概要:

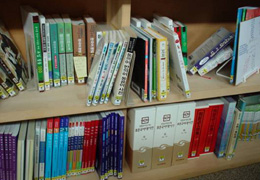

神田外語大学多言語コミュニケーションセンター(以下、MULC)においては、学生の外国語学習、及び、文化理解のため、数多くの教材を所蔵し、提供している。またこれらの教材は、別途開発中の外国語教育e-ラーニングコンテンツの充実のための材料としても活用される。

(1)教材の種類

教材の種類は、書籍・ジャーナルなどの活字によるものだけでなく、CD・DVDなどの音声映像教材や、CD-ROMなどのコンピュータを用いた語学学習用教材など、多岐に渡る。

(2)所蔵と活用の状況

MULCの7つの言語ブース(ブラジル・ポルトガル語、中国語、韓国語、インドネシア語、スペイン語、タイ語、ベトナム語)においてそれぞれの言語の教材を、インターナショナルスペースにおいてアラビア語・フランス語など6つの言語に関する教材を所蔵している。

(3)教材の性質

所蔵教材の中には、日本国内では入手不可能なものも多く存在する。これらのほとんどは、担当教員が現地に赴き購入したものである。

2.現状:

(1)MULC所蔵教材の内訳(平成22年12月1日時点)

・所蔵教材総数:5941点

内連携事業補助金対象分:3284点

内訳(内容別)

書籍:2221点、ジャーナル等:131点、CD/DVD/VCD等:914点

内訳(購入年度別)

平成20年度補助金購入分1189点(教材リスト![]() )

)

平成21年度補助金購入分882点(教材リスト![]() )

)

平成22年度12月1日までの補助金購入分1213点(教材リスト![]() )

)

(2)教材の活用状況

原則として、MULC所蔵の教材はMULC内でのみの使用を許可している。そのため、以下に、学生のMULCの利用状況と、彼らのMULC内での教材の活用例を報告する。

a. 平成21年9月から平成23年1月までの学生のMULC利用状況

利用学生延べ人数:30310名

平成21年

- 9月利用者数915名

- 10月利用者数2636名

- 11月利用者数1980名

- 12月利用者数1711名

平成22年

- 1月利用者数1486名

- 2月利用者数59名

- 3月利用者数61名

- 4月利用者数2467名

- 5月利用者数3295名

- 6月利用者数3792名

- 7月利用者数3155名

- 8月利用者数110名

- 9月利用者数827名

- 10月利用者数2443名

- 11月利用者数2736名

- 12月利用者数2637名

平成23年

- 1月利用者数2746名

(注1)教材はMULC内でのみ使用可能なため、上記は学生の利用状況を表します。

(注2)利用学生数算出方法:MULC開館日の毎2時間おきに各言語エリア内の学生数を数え、それを合算しています。

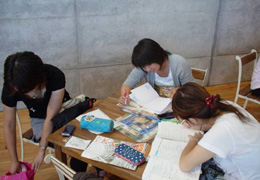

b. 教材の活用例

[1] 書籍・ジャーナル等のいわゆる活字教材:

学生は授業の補完や自習に語学学習用教材を用いるケースが多い。また、文化理解のための教材では興味・関心に応じた利用も見られる。

語学担当教員や留学生が、必要に応じて、それらをサポートする体制もとられている。

[2] 音声・映像教材:

語学学習者が自らの興味・関心から視聴するだけでなく、教員が自らが担当する授業において利用する場合も多い。

単位互換促進のための単位互換対象科目出張授業の実施

概要

千葉県域コンソーシアム4大学では平成20年度に締結した単位互換協定に基づき、平成21年度より連携校間での単位互換・相互履修が行われてきました。さらに本コンソーシアム運営協議会(第8回)では単位互換のさらなる促進を目指すための新たな取り組みとして、単位互換対象科目の相互出張開催を取り決め、平成22年度は神田外語大学のキャンパスにて千葉大学の授業を開講しました。

開講科目

科目名:歴史学E

開講(単位発行)大学:千葉大学

担当教員:山田賢 千葉大学文学部教授

使用教室:神田外語大学1号館1階 1-109教室

開講日時:2010年9月13日(月)- 16日(木)

受講学生数:18名(内、千葉大学11名、神田外語大学4名、敬愛大学3名)

資料:2010年度夏期歴史学E授業日程案内 ![]()

総評

3大学の学生が集まって講義を受けたというだけではなく、お互いの大学の授業についての意見交換を行うなど、大学の枠を超えて学生が交流する場を提供できたということは非常に有意義でした。このような試みを継続的に行うことで、単位互換授業に対する学生のより自発的な履修が期待できるのではないかと思われます。

4大学間での単位互換授業の開始

千葉圏域コンソーシアム(千葉大学、神田外語大学、敬愛大学、城西国際大学)の間で取り交わされている単位互換協定に基づき、平成21年度後期より4大学間での単位互換授業が開講されます。

各大学の開放科目一覧は以下のとおりです。

- 神田外語大学→H21後期開放科目一覧

- 敬愛大学→H21後期開放科目一覧

、単位互換状況

、単位互換状況

- 城西国際大学→H21後期開放科目一覧

- 千葉大学普遍教育→千葉大学普遍教育ホームページへ

外国語授業改善のための視聴覚教材活用の取り組み(ドイツ語3[2009年度前期])

1.取組の目的

語学教育(ドイツ語)において、iPodを用いて、実際のドイツ語の聞き取り練習を通じて、聞き取り能力の向上、発音能力の向上に生かす。また、ドイツ語の映画等、ニュース番組等を全員で視聴することにより、ドイツ語文化圏情報の教育にも応用する。

その際、内容の把握はともかく、できるだけ多くのドイツ語を聞くこと(多聴)、内容をある程度限定し、文構造などの理解も含めた詳細な内容の聞き取り(精聴)の二面からのアプローチの練習を行う。

2.内容および人数・期間等のデータ

授業科目:ドイツ語3a(ドイツ語初級会話授業)

参加人数:12名

実践期間:1ヶ月半(2009年6月中旬?7月)

主に使用した教材:ドイツ語の様々な場面での会話(発音の練習、さまざまな口頭表現の学習)、ドイツ語圏の音楽(ドイツ語リズムの把握)、ドイツ語圏子供教育番組のビデオ(内容の詳しい理解、応用)、ドイツ語圏のさまざまなニュース(内容の概要理解)、映画(ドイツ、日本のアニメ映画、授業外で予め見た後、そのないようについて、授業の場で議論する)

3.応用・改善のための課題

文法が中心となる授業と違い、会話授業では、授業時間外の予習、復習を課すことは難しく、なかなか実行されないものであるが、今回は、iPodを使用することにより、「授業外でもできるだけドイツ語に触れる」というコンセプトで授業での応用を試みた。

教材の選択、実際の授業でiPod教材との連動、著作権の問題など、多くの課題が見えてきたが、当初の目的である「ドイツ語に触れる」ということに関しては、十分に効果があったように思われる。参加者の多くにとって、iPodが運ぶ「ドイツ語の今を写す生の教材」は新しく新鮮なものであり、語学、とりわけ会話学習で乗り越えるべき第一の関門である「その言語の音に慣れる」という課題を無理なく乗り越えることができたと思われる。

今回の試用を通して、録音、録画設備などが整っておらず、人数分のiPodのコピーなど、教員の負担はかなり大きなものがあり、より人数の多い通常授業において、継続的に使用するためには、設備等の充実することが必要になってくると思われる。それが実現すれば、iPod使用の独自教材を作成することなどにより、より効果的な展開が可能になってくると思われる。

付:受講生アンケートの結果

1.iPodの使用頻度について

よく聞いた/まあまあ【100%】/普通/あまり聞かなかった/まったく

2.iPodの効果について

非常に効果あり/まあまあ【50%】/普通【17%】/ないよりまし【33%】/全然だめ

3.iPod(他携帯情報機器)を今後授業等で使ってみたいか

ぜひ【17%】/できれば【66%】/普通【17%】/あまり使いたくない/いやだ

4.iPodをどのように使えば語学学習に有効だと思いますか

- ・歌とか映画など、身近で聴きやすい者から聞いていって、どんどん短い文の聞き取りテストを行うとか。

- ・スクリプトとの併用。できれば和訳もあるといい。

- ・iPodを使ってこなす課題を課すことでより積極的に活用できると思う。課題に必要な部分以外にも目を通す意欲が増す。

- ・ちょっと時間があったら再生できるような、短めのものがたくさんあると見やすいかな、と思いました。

- ・毎回の授業時にリスニング・シャドウィング等の課題を出し、次回の授業時までの課題とする等、もうすこし使用しても良いと思った。

- ・iPodにリスニングの問題を入れて各自で学習する。

5.その他・感想

- ・電車などで気軽にドイツ語を聴くことができたのでよかった。歌だけでなく、映画やニュースなど、様々なものが楽しめた。

- ・ドイツの文化、音楽も知ることができるのは楽しかった。でもやっぱり何を言っているのか分からないので、BGMになってしまう。

- ・うまく活用するかどうかは本人の意欲次第だと思った。字幕が見えないのがつらいかもしれない。

- ・iPodはとっても便利で楽しかったです、音楽からニュースまで幅広いものがひとつの機械でいつでも見られるのが本当によかったです。

- ・自分ですでに1台所有していて使い方は問題なかったものの、借り物という意識から持ち出してどこでも使うというまではできませんでした。

外国語授業改善のための視聴覚教材活用の取り組み(中国語5)

「webで中国語」というのがこの授業の副題である。現代中国についてより深く知るために、特定のトピックを選定し、これに関する文字情報、音声情報、映像情報を統合的に扱うことを目指した。音声情報の予習復習にiPodを活用した。

授業科目:中国語5

参加人数:8名

実践期間:2か月(6月上旬〜7月末)

主に使用した教材:公開されているpod-castから、中国における日常生活の一こま、歴史と伝統文化の紹介、など。

授業時においては無線LANに繋がっているノートパソコンを使用、学生が随時web上に存在する中国語学習用の資源を参照できるようにするとともに、扱うトピックに関連した映像資料の提示を併用に努めた。また、在宅学習のためには、moodleによる予習教材の提示とiPodによる反復的な聞き取り練習とを組み合わせた。すなわち、五感すべてを動員して中国社会の「いま」に触れさせようという欲張った授業を計画した。Web上の検索システムで中国語を入力して関連する文献等を探し出すことなど─つまり文字を読むこと─にも習熟して欲しかったのだが、事後の学生アンケートによれば、〈moodleによる予習教材の提示+iPodによる反復的な聞き取り練習〉への評価が圧倒的に高かった。これは一面残念なことだったが、一面聞き取り練習におけるiPodの学習効果を十分に認識させられる結果となった。以下、学生アンケートから関連部分を抄出する。

- ・今回の授業では、podcastを始め様々なツールを利用して進めることができ、とても有意義な授業だったと思います。

- ・ところで、今回はiPodと言う新兵器を紹介され、語学学習に大いに役立つと思います。特に中国のような4声の音韻は、発音するのが難しいに比してヒヤリングが更に難しい。…しかし、iPodのような新兵器で1日10分でも毎日継続したら、すごく効果が期待されます。…今度どんどん、新兵器を使用したら良いのはないでしょうか。

- ・iPodを使ってのリスニングはとても苦労した。最初 は全く聞き取ることができずに落ち込んだものだったが、最後には大体の穴埋めはできるようになったので僅かながらでも成長を感じられた。…今回の授業では読解とリスニングがセットになっていたが、リスニングのみという授業でもいいなと思った。

- ・iPodを使ったリスニングは、穴埋め式のプリントはやっていて難しかったが、聞き取れると楽しい。穴埋めの数も増やしていくのは良いと思った。…穴埋め部分は日常で使えそうな表現というのもよかったです。

- ・今回、このようにiPodを貸与して頂いて、授業時間以外に例えば電車の車内等で、英語以外の外国語に触れることが出来たのはとても新鮮でした。…外国語はその国の「今」を学ぶことが大切だと思います。その点、こうしたリスニングが何時でも何処でも可能だったというのはよい刺激になりました。iPod…ぜひ、今後とも授業での使用を続けて下さい。

千葉大生のための中国語学習動機づけ教材の作成:視聴覚資料による中国社会の紹介を中心に

担当:

言語教育センター 洪潔清 周飛帆 橋本雄一

概要:

毎年新入生の三分の一を占める約800人の中国語履修者がいる中、いかに学習者のモチベーションを高めるかが課題となっています。今年度は以下のような視聴覚資料を作成し、使用することにより、学習者に興味を持たせ、中国語能力を伸ばすことを試みたいと考えています。

- (1)千葉大で中国語を履修した卒業生・中国人留学生・千葉大のそのほかの地域から来た外国人留学生にインタビューし(日本社会での中国語活用の実態、中国から日本に留学に来た目的、世界の上から見た中国語学習の意味などなど)、視聴覚資料教材として加工する。千葉大で初めて中国語を学習する学生がより対象に興味を持てるよう、語学についてのアドバイスや現在の中国の社会意識や社会文化の紹介として活用する。

- (2)毎年行っている海外語学研究を経験した先輩にもインタビューし、習得した語学を現地で実際に使うことの楽しさと大切さを実感してもらう。

- (3)現地に赴き、街角の風景を撮影し、テーマに分けて、一編10分ずつのビデオを作成し、授業内で中国理解と語学学習をかねて使用する。当初予定ではテーマは以下のようなものとなる。

- ・上海の交通手段

- ・現代中国の若者の結婚式、結婚意識調査

- ・大学生の学習、生活、就職活動について

- ・公園の風景(太極拳、武術、将棋、歌、ダンス…)

- ・小学校低学年生徒へのピンインや漢字の教え方について

- ・「教師の日」

- ・衣食住(衣):街角の風景(若者のファッション…)

- ・衣食住(食):市場の状況と屋台

- ・衣食住(住):住宅状況(高層ビルと里弄、市民の住宅)

また、これらを加工しコンテンツ化するにあたって、以下の点を検討しつつ作成する。

- 1 テーマごとに作成する。時間をなるべく均等に。必要に応じて、現コンテンツを後ほど調整することができる。

- 2 日本語のナレーションを入れる。

ところどころ中国語の文字も入れる。中国語を学習するための文字と字幕。

二重音声は難しいかな? - 3 現在の背景音声を消して、テーマに合う新たな音楽をつける。

ただし、インタビューの音声を残す場合もある。指示あり。 - 4 内容を説明するため、ビデオで表示できない部分を図表やPPTで示す。

- 5 作成の手順について

ナレーションのような説明内容に基づいて作成するのか、一旦作成して、

ナレーションを考えるのか? - 6 仕上げの時期について。できた内容からクラスで試しては?

- 7 HPに載せるとDVD作成を同時に進行する?

- 8 今後の予定について。2月引率(実行できる場合)する機会があり、留学生活、留学先の状況などについて撮影する予定。上海など大都会以外、少数民族などの生活が反映できる視聴内容を撮影したい。

- 9 千葉大在学中の中国人留学生のインタビューや短期留学をしてきた日本人学生のインタビューは後期の早い時期に行う予定。

現状:

50人以上のクラスでいかに会話の練習を行うか、これを解決するために、文法事項や会話の話題をPPTで作成し、現在の授業で試しています。これにより、従来の番書する時間を会話する時間にあてることができるようになってきています。PPTを使用することにより、さらに学生が集中力を高め、積極的に会話練習に取り組むという効果が見えつつあります。これを踏まえ、更に多くの動画と写真の教材を作り、中国文化を紹介していこうと思っています。

現在までに、千葉大にいる他国留学生に対するインタビュー、千葉大にいる中国人留学生に対するインタビューの撮影を完了しています。また上海における街角の風景の撮影も完了しています。

[上海における撮影状況の詳細]

一 街角風景

(1)新天地 (2)呉江路 (3)豫園 (4)人民広場 (5)南京路 (6)陸家嘴 (7)その他

二 交通道路

三 乗り物

(1)バス (2)リニアモーター (3)上海駅 (4) 地下鉄

四 古い小町

五 公園

(1)運動 (2)休閑 (3)文芸

六 書店街

七 市場

八 新旧住宅

九 大学生

十 小学生

十一 旅行祭

十二 雑技

十三 看板

十四 結婚式

外国語教育に関するe-ラーニングコンテンツの開発

概要

支援プログラム事業の平成21年度実施目標のひとつである「eラーニングシステム構築と試験的運用」を目指して、神田外語大学では外国語教育のeラーニングコンテンツ開発に着手した。

現状

既存のオンライン教材を利用し、eラーニングに関する調査・検証を実施し、日英語以外の外国語教材コンテンツ開発が急務であるとの認識を得た。

そこで神田外語大学では、ユニバーサルコミュニケーション教養教育の充実という本事業の目標に照らして、さまざまな言語・文化への理解を促進するためのコンテンツ開発を行っている。

(注)神田外語大学では、本プログラムの支援事業開始以前に、eラーニングコンテンツ開発において次のような成果をあげています。

- ・英語教育: English Language Instituteにおいてeラーニングコンテンツを開発、授業で使用

- ・日本語教育: 留学生別科においてeラーニングコンテンツを開発中

内容

具体的には、神田外語大学で開講する「トライ・外国語科目」をコンテンツとしてeラーニング教材の開発に取り組む。

cf

中国語、スペイン語、韓国語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、イタリア語、アラビア語、ポルトガル語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語

「トライ・外国語科目」:

言語と文化の合体講座として、音声、文字、語彙、基本フレーズなど言語のミニマル・エッセンスを学ぶと同時に、言語の背景にある文化に触れる機会を提供することによって、その言語を学ぶ道筋をつけることを目標としている。

↓

「トライ・外国語科目」のe-ラーニングコンテンツ開発は、新たに学ぶ外国語と異文化理解へのいざないと位置づけることができる。

パイロット版「トライ・フランス語」第3課

参照文献:

藤田知子、田辺保子、長沼圭一、櫻井幸子 著「トライ!フランス語 − F comme français 」2009年 駿河台出版社。

eラーニング授業のコンテンツ開発報告

敬愛大学では、ユニバーサルコミュニケーション実現への取り組みのひとつとして、主に留学生への日本語教育を目的とした「日本語基礎教育」と異文化体験を目的とした海外研修プログラム「海外スクーリング(海外研修)」のMoodleコンテンツを作成している。

それぞれの詳細はこちら

2009年6月4日 異文化理解に関するコンソーシアム共通授業の試み(城西大学「駐日ハンガリー大使による特別講義」)

城西大学紀尾井町キャンパスホールにおいて、城西国際大学・城西大学の主催する「駐日ハンガリー大使による特別講義」が実施されました。この特別講義は主に、城西大学ハンガリー語履修生、現代政策学部のハンガリー研修参加学生、城西国際大学観光学部のハンガリー研修参加予定学生のために企画されたもので、ボハール・エルヌー・ハンガリー共和国駐日全権大使からハンガリーと日本の交流の歴史について、コーシャ・バーリン・レイ・ハンガリー政府観光局長からハンガリーの概略と観光資源について、非常に興味深い話がありました。またライブ映像を通じたブダペスト商科大学の学生と城西・城西国際大学学生の交流もありました。千葉大学において異文化理解を目的とした本連携事業のためにパイロット授業として開講されている科目「ハンガリーを学ぶ」の受講生も、任意受講特別講義として参加し、共通授業の試みとなりました。

→「駐日ハンガリー大使による特別講義」について(城西大学ウェブサイト)

2009年3月30日 単位互換協定調印式

2009年3月30日千葉大学において、千葉大学と神田外語大学、千葉大学と敬愛大学及び千葉大学と城西国際大学との単位互換に関する協定調印式が、千葉大学から齋藤康学長、北村彰英理事、福島健郎理事(事務局長)、山田賢教授、中村敬学生部長、小野明教務課長、深山静夫普遍教育課長(進行)、神田外語大学から赤澤正人学長、長田厚樹学事部部長、敬愛大学から土井修学長、高田洋子教授、薬師寺茂事務部長、城西国際大学から水田宗子学長、倉林眞砂斗教授、並木康広教務課長の出席のもとで執り行われました。

協定調印式の様子1

協定調印式の様子2

協定調印式の様子3