教育方法の工夫と改善

- ・開発授業(アクティブ・ラーニング)の実施

- ・Moodleマニュアル「はじめてのMoodle」の作成

- ・Moodle FD「Moodleを利用した学ばせる授業−授業外学習の課題を実際につくりましょう」の開催

- ・語学コンテンツ作成ワークショップの開催

- ・Moodle講習会の実施

- ・実施報告:神田外語大学第1回「教育著作権処理に関する講習会」

- ・実施報告:神田外語大学第1回Moodleワークショップ「慶應義塾大学外国語教育センターにおける実践」

- ・実施報告:神田外語大学第1回Moodle講習会

- ・実施報告:Moodle、および、そのコンテンツの授業での使用例視察

- ・Socratecシステムの活用

- ・e-ラーニングを活用した教養教育改善の取り組み

- ・第26回関東地区大学教育研究会(大学教育学会関東支部)

- ・FD講演会

- ・プログラム教育視察報告

- ・moodle研修会報告

- ・eラーニング教材作成に関するアンケート

- ・コミュニケーション教育の改善と効果測定の取り組み(城西国際大学)

- ・戦略的大学連携事業学習会

開発授業(アクティブ・ラーニング)の実施

敬愛大学では学生の主体的な授業参加を進めるため、ICTを活用した開発授業の試行を行っています。

開発授業では教員からのテーマ説明に続けて、学生はノートPCと無線LANを用いてインターネットにアクセスし、授業テーマに沿って各自リサーチを行います。その後、学生は各自リサーチ内容をまとめ、教室に配備されている大画面TVを利用してプレゼンテーションを行います。

授業へのICTの活用は、情報の収集・分析、それに続くプレゼンテーションを容易し、学生の主体的な授業参加へとつながっています。また、インターネットから自在に情報を収集するとともにそれら情報の精査を通じて分析力を高め、ディスカッション力を向上させることも期待できます。

敬愛大学コンソーシアム支援委員会では、ICTの活用による学生の主体的な学習形態を「アクティブ・ラーニング」と位置づけ、学内の環境整備・学習支援体制の基盤構築に励んでいます。

Moodleマニュアル「はじめてのMoodle」の作成

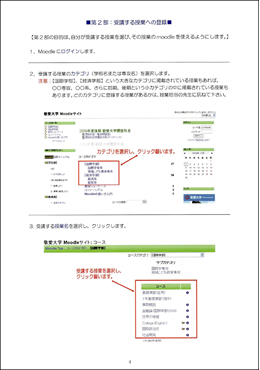

多くの先生方に、より充実した授業実践の一助としてMoodleをご利用いただくため、教員用Moodle利用マニュアルを作成しました。加えて、学生がMoodleを利用した授業に問題なく対応できるよう学生用マニュアルも作成しました。

Moodle FD「Moodleを利用した学ばせる授業−授業外学習の課題を実際につくりましょう」の開催

千葉大学園芸学研究科 古谷勝則准教授を講師として、Moodle FD「Moodleを利用した学ばせる授業−授業外学習の課題を実際につくりましょう」を行いました(千葉大学FD推進企画室との共催)。当日は、はじめにMoodleを活用して学生に学ばせる授業の実践例を学び、後半は課外学習を促進するための効果的なMoodleの利用方法についてのワークショップを行いました。

開催日時: 平成22年7月29日(木)14:30 - 17:40

語学コンテンツ作成ワークショップの開催

語学コンテンツ作成に関する多くのプロジェクトに携わってきた慶應義塾大学の倉館健一先生をアドバイザーとして招聘しました。倉館先生には、講演会(下記参照)などにおいて、語学コンテンツ作成、および、そのプロジェクトの体制作りに関する貴重なアドバイスをいただき、また、定期的に開催するコンテンツ制作のワークショップにもご参加いただいております。なお、下記講演会・ワークショップにおいては、語学コンテンツ制作に当たる教員に限らず、多くの本学専任・非常勤教職員、および、一部本学の教職志望の学生の参加もあり、盛況のうちに終えることができました。

語学コンテンツ作成に関する講演会

講師: 倉館健一先生(慶應義塾大学総合政策学部講師)

講演タイトル:「シンプルイズビューティフル?無駄なく, 楽しく, 新鮮な教材づくり」

開催日: 平成22年7月7日開催

→ポスター![]()

講演会の模様

第1回作成語学コンテンツお披露目会

開催日: 平成22年7月14日

ワークショップの模様

MULC October FORUM

講師:倉舘健一 慶應義塾大学総合政策学部講師・神田外語大学MULC非常勤研究員

開催日時:平成22年10月13日 15:10 - 16:40

会場:神田外語大学6号館1階 プレゼンテーションルーム

参加人数:16名(内、教員11名、職員5名)

当日の模様

MULC November FORUM

講師:湯山トミ子 成蹊大学法学部教授

開催日時:平成22年11月17日 17:00 - 18:30

会場:神田外語大学4号館2階 4-201ITレクチャールーム

参加人数:14名(内、教員11名、職員3名)

当日の模様

コンテンツ制作Workshop2:デジタルコンテンツ作成促進のための実演ワークショップ

- 講師:

倉舘健一 慶應義塾大学総合政策学部講師・神田外語大学MULC非常勤研究員

Pornsri Wright 神田外語大学国際言語文化学科語学専任講師

開催日時:平成22年12月22日 11:00 - 12:30

会場:神田外語大学7号館1階 図書館内グループ学習室(大)

参加人数:17名(内、教員15名、職員2名)

開催概要:音声・写真を付ける、映像を編集するといった、コンテンツを制作する上で煩わしく労力を要すると思われがちな作業が、割と簡単にできることを周知するため、デモンストレーション形式のワークショップを開催し、教職員のデジタルコンテンツ制作、及び、ICT活用に対する「アレルギー」の解消を図る。

Wright氏の発表内容:

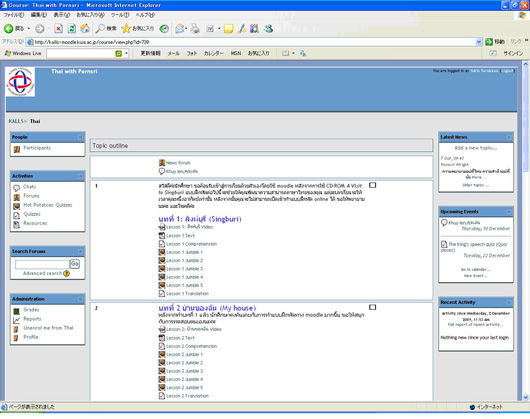

(1)タイ語専攻向けmoodle教材利用授業に関する評価

教員・学生ともに満足度が非常に高いとの報告があった。なお、この詳細に関しては「平成22年度神田外語大学紀要」、および、MoodleMoot Japan 2011高知におけるWright氏の研究発表を参照。

(2)udutuサイトを利用したmoodle小テストの作成

moodle小テストやHotPotatoesモジュールなどによるクイズの作成の煩わしさを解消するため、Web上でクイズ作成に関する全ての操作を行えるサイトudutuを紹介し、その基本的な流れを実演した。

udutu公式サイト→http://www.udutu.com/

Moodle講習会の実施

目的

千葉圏域コンソーシアムでは、「学習管理システムMoodleをプラットフォームとしたeラーニングシステムの構築」を目標のひとつに揚げており、平成22年度には本格的な運用を予定していています。本学でも、次年度からのMoodle利用を円滑に進めるため、本格運用にあたり、特にMoodleの利用経験の少ない教員を対象とした講習会を開催しました。また、入門的な内容から、コース上に掲載するリソースや各種課題の作成・提示方法など実践的な項目まで、Moodleに関する比較的幅広い内容の説明を目的として各テーマごと合計8回の講習会も開催しました。

講習会の内容

1.コース編集での主な操作の解説

本講習会では、新年度開始時にMoodleコースの提示・利用ができることを目標とし、参加者が実際のコース編集を体験しながらMoodleの操作を学べるように、Moodleへのログイン、ファイルのアップロード、フォーラムや課題の作成などの基本的な利用方法の解説をワークショップ形式で進めた。

2.Moodleを授業で使う際に注意すべき点の解説

授業でMoodleを使う際は、「アカウントの取得方法」「Moodleのアドレスとログイン・ログアウト方法」「Moodleでの学習活動の方法(課題提出、小テストの受験、フォーラムへの投稿など)の周知」「操作時のトラブル対処方法」の4点を学生にしっかり伝える必要がある。

各講習会の開催概要

講師: 古川 幸夫 特任研究員

神田外語大学第2回Moodle講習会

日時: 平成22年2月17日(水)13:30 - 15:00

会場: 神田外語大学4号館2階 4-202 教室

参加人数: 27名(内教員20、職員7名)

神田外語大学平成22年度前期moodle講習会(シリーズ8回)

平成22年度第1回Moodle講習会

日時: 平成22年4月21日12:40 - 13:20

会場: 神田外語大学6号館1階 プレゼンテーションルーム

参加人数:16名(内教員9名、職員7名)

平成22年度第2回Moodle講習会

日時: 平成22年4月28日 12:40 - 13:20

会場: 神田外語大学6号館1階 プレゼンテーションルーム

参加人数:22名(内教員16名、職員6名)

平成22年度第3回Moodle講習会

日時: 平成22年5月12日 12:40 - 13:20

会場: 神田外語大学6号館1階 プレゼンテーションルーム

参加人数: 15名(内教員13名、職員2名)

平成22年度第4回Moodle講習会

日時: 平成22年5月26日 12:40 - 13:20

会場: 神田外語大学6号館1階 プレゼンテーションルーム

参加人数: 13名(内教員9名、職員4名)

平成22年度第5回Moodle講習会

日時: 平成22年6月9日 12:40 - 13:20

会場: 神田外語大学6号館1階 プレゼンテーションルーム

参加人数: 16名(内教員12名、職員4名)

平成22年度第6回Moodle講習会

日時: 平成22年6月23日 12:40 - 13:20

会場: 神田外語大学6号館1階 プレゼンテーションルーム

参加人数: 13名(内教員10名、職員3名)

平成22年度第7回Moodle講習会

日時: 平成22年6月30日 13:30 - 15:00

会場: 神田外語大学3号館1階 3-111第2コンピューター実習室(CPU2)

参加人数: 15名(内教員11名、職員4名)

平成22年度第8回Moodle講習会

日時: 平成22年6月30日 15:10 - 16:40

会場: 神田外語大学4号館2階 4-201ITレクチャールーム

参加人数:11 名(内教員8名、職員3名)

実施報告:神田外語大学第1回「教育著作権処理に関する講習会」

平成21年12月15日(火)

会場:神田外語大学6号館1階プレゼンテーションルーム

参加人数:10名

1.目的

千葉県域コンソーシアムの平成21年度実施目標のひとつである「e-ラーニングシステム構築と試験的運用」を目指し、本学では、学習管理システム(LMS)Moodleをプラットフォームとした外国語教育のe-ラーニングコンテンツ開発に取り組んでいる。 コンテンツ開発を進める上で、直面する可能性が高い著作権の問題とその処理法の周知を目的として、本学では、教育著作権処理に関する講習会を開催した。

2.講習会の内容

a. 教育著作権の解説、および、本学における著作権に関わる問題点の報告

本学Self-Access Learning Center(SALC)において教育著作権処理に専従する前島智美本学職員より、(i) 大学における教育著作権に関する解説、(ii) SALCでこれまでに発生した問題点とその処理法についての報告があった。

b. 本学教員より寄せられた著作権についての質問事項への回答

「外国語教育のeラーニングコンテンツ開発」に取り組む本学の教員から、現在直面中、あるいは、今後直面することが予想される著作権に関する問題点と質問を事前に集約し、前島職員に回答をお願いした。

寄せられた質問はその多くが、Moodleを含むインターネット上に教材を公開する際の著作物の著作権に関するものであった。この領域は今のところ一般的な判断が確定しているとは言えないが、使用に当たっては、原則的に事前の許諾が必要であることを確認した。

参照webページ

- 文化庁ホームページ

→ http://www.bunka.go.jp/ - 文化庁自由利用に関するページ

→ http://www.bunka.go.jp/jiyuriyo/ - 社団法人著作権情報センターホームページ

→ http://www.cric.or.jp/ - 放送大学ICT活用・遠隔教育センター教育著作権セミナー

→ http://www9.code.u-air.ac.jp/seminar/category03.html - 放送大学ICT活用・遠隔教育センター ICT活用教育導入ガイドブック

ICTを活用した著作権に関する質問のページ

→ http://www9.code.u-air.ac.jp/usable/guidebook.html

実施報告:神田外語大学第1回Moodleワークショップ「慶應義塾大学外国語教育センターにおける実践」

開催日時:平成21年12月4日(金)

会場:神田外語大学6号館1階プレゼンテーションルーム

参加人数:14名

1.目的

本事業において本学が担う「多言語教育向けe-ラーニングコンテンツの開発」を推進するため、慶応義塾大学外国語教育研究センター より講師をお招きし、Moodleについてワークショップを開催した。(i) 同センターにおけるMoodleを活用した授業実践の紹介、(ii) 多言語教育におけるMoodleの有効性と限界について具体的にお話していただいた。 今後に向けての情報交換とアドバイスもいただき、きわめて有益であった。

2.講師

倉舘 健一 先生

(慶應義塾大学外国語教育研究センター専任講師)

濱野 英巳 先生

(慶應義塾大学外国語教育研究センター研究員/同大学法学部非常勤講師)

3.要旨

倉館先生より、語学の授業においてMoodleを使ってやるべきこと、やれること、やらないほうがいいことを、それぞれ、体系的にご提示いただき、外国語教育にとって効果的なMoodle活用への示唆をいただいた。濱野先生からは、ご自身のドイツ語クラスのMoodleコンテンツを提示し、学生の継続的、かつ、積極的な使用が見込まれるコンテンツへの具体的な示唆をいただいた。また、両先生から、本学の教員に対し、「教員が担当クラス用のMoodleコンテンツを全て(完璧に)作ろうとするのではなく、受講する学生とともに作り上げていく姿勢のほうが、学生の継続的、かつ、積極的な使用をはかる上で望ましい」という貴重なアドバイスもいただいた。最後に、今後に向けての情報交換も行った。

参考資料、および、参照webページ

慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスフランス語教室

フォローアップフランス語 → http://www.aura.sfc.keio.ac.jp/FUF/

慶応義塾大学外国語教育研究センター

Moodleトップページ

慶応義塾大学法学部ドイツ語部会

Moodleトップページ

濱野英巳先生開設

Moodleトップページ

実施報告:神田外語大学第1回Moodle講習会

開催日時:平成21年11月5日(木)、10日(火)

会場:神田外語大学6号館1階プレゼンテーションルーム

参加人数:述べ27名(内5日11名、10日16名)

1.目的

千葉県域コンソーシアムの平成21年度実施目標のひとつである 「e-ラーニングシステム構築と試験的運用」を目指し、本学では、学習管理システム(LMS)Moodleをプラットフォームとした外国語教育のe-ラーニングコンテンツ開発に取り組んでいる。

開発を進めるため、本学では、特にMoodleの使用経験の少ない教員を対象として、講習会を開催した。

なお、出講日の関係上、1日だけでの開催では対象となる教員を全てカバーすることができないので、同じ内容の講習会を日を改めて、計2回行い、ノウハウの浸透をはかった。

2.講習会の内容

a. Moodleに関する基本概念の紹介と本学におけるMoodleの利用状況の説明

上記の内容に関して、本学メディア教育センターより説明を受けた。詳細は、以下の添付資料参照。

b. 本学におけるMoodle使用の実践事例の紹介

i. 平香織・本学韓国語学科専任講師より、担当科目である「韓国語基礎1」で使用したMoodleコンテンツの紹介とともに、学生に使用を促す際の留意点について説明を受けた。(詳細は以下の添付資料参照。)

ii. Daniel Jenks・本学語学専任講師より担当科目「英語総合講座」で用いたMoodleコンテンツの紹介が行われた。さらに、Pornsri Wright・本学語学専任講師が担当する「タイ語総合」でのMoodleコンテンツの紹介が行われた。

資料:タイ語総合Moodleトップページ

実施報告:Moodle、および、そのコンテンツの授業での使用例視察

日時:平成21年10月30日(金)

場所:神田外語大学6号館6-206教室

1.目的

「e-ラーニングシステム構築とその試験的運用」は平成21年度実施目標の一つである。English Language Instituteでは、支援プログラム事業開始以前から英語教育のe-ラーニングコンテンツを開発・運用し、既に一定の成果をあげてきた。English Language Institute教員が担当する英語科目を参観し、授業でのコンテンツ活用状況を視察した。

2.本学英語授業におけるMoodle使用の特徴

a. 概要

English Language Instituteが開発したe-ラーニングコンテンツは、学習管理システムMoodleをプラットフォームとし、自立学習のために授業時間以外の学習に活用されているだけでなく、授業中も用いられている。 とくに授業中の活用については他に類を見ない特徴ある教育を実践していると言えるだろう(2-c節を参照)。

b. 英語の授業でのMoodle使用の問題点

教室で学生にMoodleにアクセスさせる際、学生一人一人が端末が割り当てられるCALL教室を使用することが多い。そのため、口頭でのグループディスカッションをタスクとするコミュニケーションに主眼を置く授業でMoodleを用いると、学生が端末と向き合う時間が長くなり、積極的なグループディスカッションを行われにくくなることが多い。

c. English Language Institute教員による授業の特色

本授業ではmoodleを使用した際に生じやすい上記の問題を見事に解決し、学生間の英語によるディスカッションを滞りなく実現させていた。具体的には下記のような授業運営をしていた。(i) 学生を4-5人からなるグループに分け、chair(議長)、 writer(書記)、reporters(報告者)、discussants(討論者)など、グループ内での役割を決める、(ii) その上で各グループに1台端末を与え、writerだけに自身のアカウントでMoodleにログインさせる、(iii) writerがグループを代表して、ディスカッションの内容をレポートとして提出する(その際、レポートにグループのメンバーの全員の名前を記入させる)。

3.視察を行った授業に関する詳細

授業名:English for International Communication 1(本学国際コミュニケーション学科英語科目)

開講日時:後期金曜4限(15:10-16:40)

担当教員:Joe Geluso 本学語学専任講師

受講学生数:約20人

4. 視察内容

a. 視察者:3名(藤田知子教授、平香織 韓国語学科専任講師、古川幸夫特任研究員)

b. 視察日時:平成21年10月30日(金)4限(15:10-16:40)

c. 視察の結果

視察を行った3名とも、Moodleを使った授業でのグループワーク実践例を参観するのは初めてであった。学ぶべき点が多々あったが、とりわけ、以下の3点について重要な示唆を得た。

- (i) English Language Instituteが培ってきた高度な英語教育のスキルにより、学生たちのグループワークが、 Moodleを使いつつも、非常にスムーズに行われていた。

- (ii) 担当教員が、各グループを巡回しながら、学生間の英語でのディスカッションを促したりサポートしたりすることにより、 Moodleを使いながらも、活発で滞りのないディスカッションが行われていた。

- (iii) 学生のレポートを、担当教員がその場でプロジェクター提示することにより、ディスカッションやタスクの内容を共有。Moodleの特徴を生かし、クラス全員へのフィードバックを実現していた。

Socratecシステムの活用

理解度調査、簡易アンケート、小テスト機能を持つSocratecシステムを活用することによって授業改善技法の検討を行っています。この検討は、授業計画の弾力的な実施と受講者自身による理解度確認の試みを組み合わせることによる、理解度向上のための授業改善技法の開発を主な目的としています。

これまで一部の授業において、第1に同システムにおける授業の進捗に合わせたリアルタイムでの理解度調査機能を活用し、理解度に応じた授業内容の変更、および次回以降の検討の材料とし、授業計画の弾力的な実施を試みてきました。

第2に、同システムは「5択までのアンケート」および「小テスト」としての活用も可能で、正解率の表示もその場で出来ます。受講者も「正解率の低い問題に正解できた」や「正解率の高い問題を間違えた」等の確認が取れるため、授業内で受講者自身による理解度の確認、事後学習の指標作成を行うことができます。

これらの理解度確認における同システムの活用事例は、今後コミュニケーション教育のみならず、資格対策講座等における活用や成績管理などにも応用可能であり、さらなる授業改善技法を開発するための検討材料となります。

さらに教員のFD に関しても、簡易アンケート機能を中心に同システムの活用事例が、効果的なFD 実施方法に有用であるという点を確認しているため、FD 技法開発における活用を検討しています。

e-ラーニングを活用した教養教育改善の取り組み

普遍教育センターでは、本年度よりオープンソースのeラーニングソフト「moodle」を試験的に導入し、次年度からの本格運用を目指していますが、既に本年度前期より多くの先生方にご利用いただいています。

これを受けて前期授業がほぼ終了に近づいた7月28日に、普遍教育センター学習会「LMS事始め(3)」を開催し、お二人の先生より前期授業におけるmoodle利用の実践例をご紹介いただきました。moodleにコースを立てれば、そこからPDF・パワーポイント・動画など、ほとんどあらゆる形式の授業用資料を受講者にダウンロードさせることや、あるいは、web上でのレポートの授受、小テスト・アンケートの実施、メールによる授業予定の一斉連絡などが、すべてmoodleを利用して簡単に行うことができるようになります。7月の学習会では、こうした実践例とともに、moodleの利用が受講者から比較的高い評価を受けたことも紹介されました。moodleによるコース管理のもとでは、小テストやアンケートの実施によって常に授業の進行状況と自身の理解度を確認できること、コース上において授業資料の一覧が可能であるため、授業の振り返りに有効であること、などがその理由です。

とは言うものの、今まで扱ったことのないソフトを、マニュアルを頼みに運用するのは確かにいささか億劫に感じられるかもしれません。そこで9月9日には、普遍教育センター戦略連携室主催によるmoodle講習会「moodleはじめの一歩」を企画し、moodleの基本的な運用方法を、実際にノートパソコンを操作しながら習得していただく講習会を行いました。今後も折に触れてこうした講習会を開催するほか、支援要員の派遣も計画していますので、戦略連携室(senryaku-renkei@office.chiba-u.jp)までお尋ねください。ぜひ多くの先生方にmoodleをご利用いただき、その利点を感じていただきたいと思っています。

なお、各連携校でも同様の講習会が開催されており、毎回Moodleに興味を持つ多くの先生方が参加されています。また、学生向け講習会も開催し、学生のサポートも行っています。 次年度以降には、コンソーシアム単位互換科目について、どの大学からの受講者もMoodleのコースを利用できるようにしたいと考えています。

第26回関東地区大学教育研究会(大学教育学会関東支部)

大学教育学会関東支部・千葉大学普遍教育センター戦略連携室 共同シンポジウム

共同シンポジウム

大学間連携の「いま」と「これから」が開催されました。

FD講演会

敬愛大学では教育方法の工夫と改善に取り組むにあたり、定期的にFD講演会を開催している。eラーニンシステムに関するものを中心に、ウェブ教材の活用法から著作権セミナーまで幅広くFDを開催している。毎回多くの教員が参加し、教育方法についての検討を行っている。

プログラム教育視察報告

eラーニングシステムの導入に際し、敬愛大学に最も適したシステム構築および運用を模索するため、他大学の先進的な取り組みを視察した。

moodle研修会報告

敬愛大学ではmoodleを全学で利用するにあたり、2009年度前期に教員向けのmoodle研修会を開催した。研修会ではmoodle利用における基礎的な内容から実践的内容までを取り扱い、教員が新規にmoodleを利用するに際しての負担軽減に努めた。毎回多くの教員参加があり、それぞれの教員の持つmoodle利用スキルに着実な向上があったと考える。既に一部授業でmoodleの利用が始まっているが、この研修会を通して専任教員の約半数がmoodleへ登録済みとなっており、後期からはさらに多くの授業でmoodleの利用が期待される。

eラーニング教材作成に関するアンケート

敬愛大学ではeラーニングシステムを導入するにあたり、現場のニーズに合った教材作成と効果的なFDの実施を目的とした教員アンケートを行った。また、アンケート結果を参考として、ユニバーサルコミュニケーションの特色を反映したコンテンツ作成についての検討を行った。

コミュニケーション教育の改善と効果測定の取り組み(城西国際大学)

理解度調査、簡易アンケート、小テスト機能を持つSocratecシステムを活用することによって授業改善技法の検討を行っている。この検討は、授業計画の弾力的な実施と受講者自身による理解度確認の試みを組み合わせることによる、理解度向上のための授業改善技法の開発を主な目的とする。

これまで一部の授業において、第一に同システムにおける授業の進捗に合わせたリアルタイムでの理解度調査機能を活用し、理解度に応じた授業内容の変更、および次回以降の検討の材料とし、授業計画の弾力的な実施を試みてきた。

第二に、同システムは5択までのアンケート、小テストとしての活用も可能で、正解率の表示もその場ででき、受講者も、「正解率の低い問題に正解できた」「正解率の高い問題を間違えた」等の確認が取れるため、授業内で受講者自身による理解度の確認、事後学習の指標作成を行わせてきた。

これらの理解度確認における同システムの活用事例は、今後コミュニケーション教育のみならず、資格対策講座等における活用や成績管理などにも応用可能であり、さらなる授業改善技法を開発するための検討材料となる。

さらに教員のFDに関しても、簡易アンケート機能を中心に同システムの活用事例が、効果的なFD実施方法に有用であるという点を確認しているため、FD技法開発における活用を検討している。

戦略的大学連携事業学習会

2008年11月25日 学習会「e-learningによる大学教育の改善と効果」を開催(千葉大学普遍教育センター第5回学習会と共催)

岩手大学から江本理恵准教授、東京農工大学から加藤由香里准教授、江木啓訓助教を招いて、e-learningシステムを利用したFDの実践例についてお話しいただきました。